2017年12月3日至5日在浙江省乌镇举行的第四届世界互联网大会上,国家文物局展示了“互联网+中华文明”三年行动计划的成果,其中也选择了北京大学考古文博学院主办的“源流运动”平台的相关内容参与展示。

▲ “源流运动”在第三届广州国际文物博物馆版权博览会

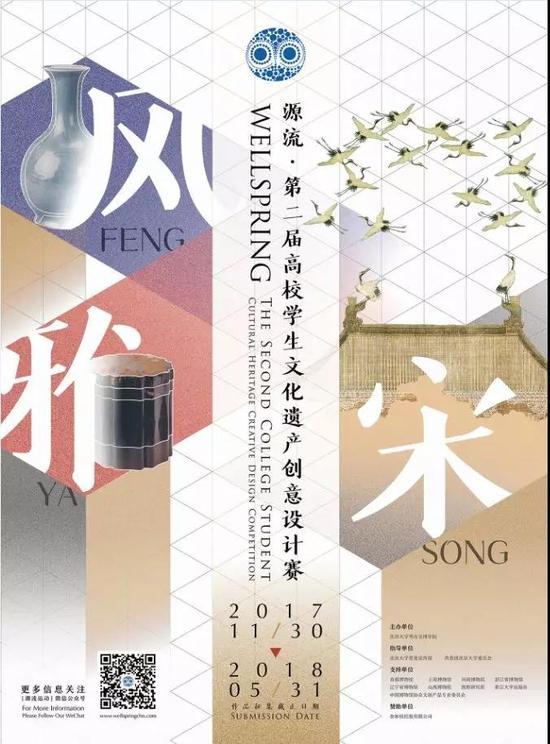

2017年12月15日至17日,受组委会的特别邀约,“源流运动”参加了“第三届广州国际文物博物馆版权博览会”。此前不久,源流运动在北京大学党委宣传部、共青团北京大学委员会的指导,首都博物馆、上海博物馆、河南博物院、浙江省博物馆、辽宁省博物馆、山西博物院、敦煌研究院、浙江大学出版社以及中国博物馆协会文创产品专业委员会的支持下,启动了“源流第二届高校学生文化遗产创意设计赛”。本届大赛以“风雅·宋”为设计主题,宋人崇古修文,有宋一代诗有远致、画有逸品、书有韵味,工艺美术也呈现出与域外文明不同的、简素优雅的风格,成就了中国历史上文化的黄金时代,源流希望每份来稿作品都建立在对宋人精神、思想的深入探求上,用设计将那份风雅与当代文化接续,变古为新,书写未来。

▲ “源流·第二届高校学生文化遗产创意设计赛”海报

北京大学官网主页对本届大赛做了大幅报道。早在2017年9月13日,北京大学官网就公示了“北京大学大众创新万众创业示范基地建设工作方案”,源流运动是其中的示范基地之一。

源流运动创立于2015年9月,以“考镜源流,以故为新”为宗旨,搭建“考古·艺术·设计”交流平台,线上推送原创文章,线下举办活动、展览,受到了业内的肯定,在社会上形成了一定影响。

那么,源流运动两年多来做了哪些思考和努力呢?

有温度的文物

如何“透物见人”是考古学中讨论多年的一个老话题,严文明先生就将考古学定义为“考古学是研究如何寻找和获取古代人类社会的实物遗存,以及如何依据这些遗存来研究人类社会历史的一门学问”。这里的物,更多的是指如何通过考古地层学、类型学的研究,揭示器物和器物群背后所蕴含的古代人群的活动。但是,还有许多文物指向了特定的使用人,对这些文物不少学者进行过深入的研究,不过这些研究基本是考证文物的名称、制作工艺、使用方式等物化的层面,如何穿越时空,通过这些文物看到它们的使用者,感受到历史的温度,让文物“活起来”,还是一个有待进一步探索的领域。源流运动为此专门创设了“一物”栏目,发刊语这样写道:“《一物》是源流运动认真策划,酝酿已久的小项目。在这里,每位作者将以自身的学识和感受,勾勒一件有生命的文物。美成在久,巾短情长,请和我们翻阅《一物》,感受历史的温度。希望有一天,您在博物馆中再与这些文物相遇时,它们于您不再是陌生的过客,而是久别的故人。”

▲ 《一物》:《金枝玉叶的早殇》

栏目的第一篇文章是笔者撰写的《金枝玉叶的早殇》,所选文物是隋朝李静训墓出土的嵌宝石金项链,这件项链是国宝级文物,人见人爱,即使观者没有背景知识,也会为这件文物的造型、工艺和华丽的装饰所吸引。笔者以前也阅读过熊存瑞先生的《隋李静训墓出土的金项链、金手镯的产地问题》等文章,但这件文物并没有更多想让我去写的冲动,直到有一天再翻阅李静训的发掘报告,看到这样一个集万千宠爱于一身的九岁女孩,墓葬位于大兴城(即唐长安城)内休祥里的万善尼寺内的时候,突然心有所感,写下了“宗教都会许给人一个身后的世界,对于生者,这也许是距离另一个世界最近的心理距离……小姑娘也许并不懂得这些珍宝的价值,更不知道它们来自何方,但是她的长辈,显然想用这些华丽的装饰,妆扮一下她们再也看不到的容颜。”文章的写作即由此生发而来。此文在源流运动的微信平台发出之后被刷屏,《光明日报》的李韵同志看到后联系我们,希望《一物》的文章以后能够在《光明日报》上连续刊载。《一物》也成为源流运动影响最大的一个文章栏目,《一物》上发表的文章,也即将由三联书店结集出版。

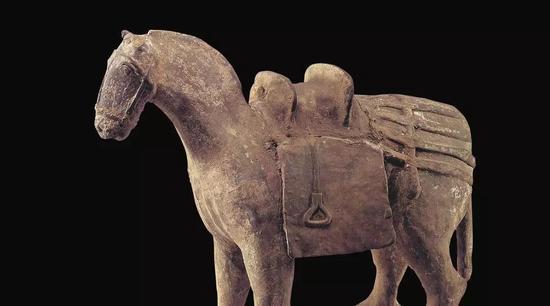

▲ 《一物》:《戎马未解鞍》

值得一提的是,有一天早上笔者接到张忠培先生的电话,电话那头是张先生浓厚的乡音,以他惯有的语气说,你写的李静训项链的文章我看了!听到这里心中有一丝惴惴不安,谁知道张先生后面都是鼓励的话,尤其是“这才是真正的公众考古!”张先生去世之后,笔者时常想起张先生生前的教诲,他的这个电话,也成为我们坚持开展源流运动的一个动力和鞭策。

以“中国之眼”看待中国文化

“源流运动”的发起源于一场“如何把考古所得的知识体验带入日常生活、把古典美好与现代社会有机结合”的讨论。“源”即面向古代,追本溯源;“流”即关注当今,面向未来。“源流运动”的定位是“考古·艺术·设计”,“考古”科学地提取原始信息,“艺术”加深我们的人文修养,“设计”影响今人的生活。“源流运动”希望通过这一跨领域平台的建设,搭建一个连接古典美好与现代生活的桥梁。

▲《一物》:《百工皆圣作》

平台目前已有诸多线上线下实践。线上平台已推出《一物》《观展》《创艺》《研图》《节气》《有约》等栏目,发布原创文章百余篇。每个栏目都对以往文化遗产保护与传承中反映出的问题,在深入讨论的基础上,进行新的努力和尝试。

▲ 《一物》:《 云中谁寄锦书来》

线下先后举办“源流·首届高校学生文化遗产创意设计赛”、“云想衣裳花想容——考古与当代服装设计”、“源流·设计分享夜”、“念念敦煌手作工坊”、“翩若惊鸿——考古与当代首饰设计”、“风雅·宋——考古与艺术设计中的宋人精神”、“图像中的远古——早期文明对当代设计的启迪”等多项活动,并已策划“源流·感受文化遗产之美”、“念念敦煌——丝路上的美学源流”、“看见桃花源——源流·首届高校学生文化遗产创意设计赛成果展”等主题展览。现在“考古与当代”系列已经成为我们今后工作的一个重点方向。

▲ “源流·设计分享夜”上首届高校赛获奖选手介绍设计思路

2016年3月的女生节,“源流运动”举办了“云想衣裳花想容——考古与当代服装设计”活动,邀请北京大学考古文博学院教授齐东方、APEC(亚太经合组织)领导服装设计师之一的楚艳女士,分别以“淡抹浓妆总相宜——考古所见唐代女性”和“中国女性服饰的古典与时尚”为题作了讲演,配合专业模特的时装表演,进行了一场有关考古与当代服装设计的对话。一方面,使学者们重新审视考古与日常生活联系之紧密;另一方面,当代设计师也在从古老的元素中汲取着设计的灵感。就如同二十世纪荷兰著名的设计师瑞特维尔德认为的那样,“美术馆只是美好人生的前奏,而不是结果。美术馆含有指引我们如何面对人生的提示,但美术馆与艺术的关系,终究就像学校与人生的关系一样,到了一个阶段,我们必须走入世界”。他认为只有一件的经典作品不足以改变现实状况,只有在日常用品都带有正确价值观的情况下,人类的行为才有可能朝着他所盼望的方向发展——他希望世人能够更加活泼开朗、对儿童更加有爱心,对不同阶段的人更加包容。

▲ 齐东方讲授在“云想衣裳花想容——考古与当代服装设计”上讲座

当前,中国越来越重视传统文化的传承与发展,反映了处于时代变革中的国人寻求建立文化自信的诉求。但怎样才能真正“让文物活起来”,让传统文化的传承形成良性循环,还面临很多瓶颈。如何突破瓶颈寻求发展,这是文化遗产保护工作者必须回答的问题。一种社会变革必然有与其相适应的社会思潮。考古的目的并不仅仅是为了复原古代的历史,就如同文艺复兴运动一样,重新发现古希腊罗马的人文精神,迎来的是近代的曙光。现在,在世界范围内遗产得到越来越多的保护。英国学者哈里森所著《Heritage: critical approaches》的序言标题是“遗产无处不在”,作者认为“遗产最重要的不是关乎过去,而是我们与现在、未来的关系。”他认为“遗产不能仅仅理解为对存留至今的古物进行被动地保护,它还是一种将物、场所与实践主动聚集起来的过程,其中,我们的选择犹如一面镜子,映照着我们在当代所持并希冀能带进未来的某种价值体系。”正如无印良品艺术总监原研哉所说:“也许未来就在面前,但当我们转身,一样会看见悠久的历史为我们积累了雄厚的资源。只有能够在这两者之间从容的穿行,才能够真正具有创造力。”在追求中华民族伟大复兴的道路上,我们必须面向未来地重新审视传统文化的价值,使之发挥当代的意义。

笔者常常对学生说,源流运动要坚持做下去,现在的工作仅仅只是开了一个头,今后不论遇到再大的困难,我们都应该有坚定的自信,这种自信来自于内外两个方面。内的方面,文化遗产资源是一个富矿,“源流运动”的优势是学术的准确性和对遗产价值的认知,这是考古专业的学生应该充分自信的地方;源流运动要做得有深度有温度,做更多有益的思考和尝试,形成一些理念的引导,而不是随波逐流,单纯追求点击率。外的方面,它山之石可以借鉴。

日本在二战后从西方文化冲击中苏醒,设计师们反思什么是“日本的”,并引发出一场以民众生活为基础、发展日本原创产品为目标的民艺运动,力求重新树立日本文化的独立性,其成就有目共睹。民艺运动的发起人柳宗悦在1957年发表的《日本之眼》中说:“东京的国立近代美术馆出版了名为《现代之眼》的月刊杂志……仔细看去竟全是‘西洋之眼’的风格,似乎‘西洋之眼’就是‘现代之眼’,或者‘现代之眼’等于‘西洋之眼’,我对此深感不安——向国外学习是好的,但若是盲目崇拜和追随,就没有了文化的独立……未来,东方艺术所孕育的文化财富会不断扩大,因为有很多与欧美相异的因素。……日本民艺馆虽小,但能够承担如此使命,毫不犹豫地发挥着‘日本之眼’的作用,不再追随西方,不为‘现代之眼’所迷惑。”

北大的教学综合改革

源流运动有两个主要面向,一个是面向社会的文化传承与创新,另一个是面向学校的人才培养。北京大学近些年正在进行教学综合改革,加强学生的通识教育,以应对快速变化的外部世界。本科生在二年级第一个学期可以自由转专业(现改为学部内自由转专业)。考古学不像语数外等学科,学生在中学就有所了解,由于应试教育片面地追求升学率,历史教学在目前的中学教学中有弱化的趋势,考古学的内容更是几乎空缺,而本科生在一年级所修的主要是外语和马列等公共课,在这种情况下,不积极想办法让学生对考古学科有更多的了解,调动他们深入学习的积极性,就有可能造成潜在的考古人才的流失。

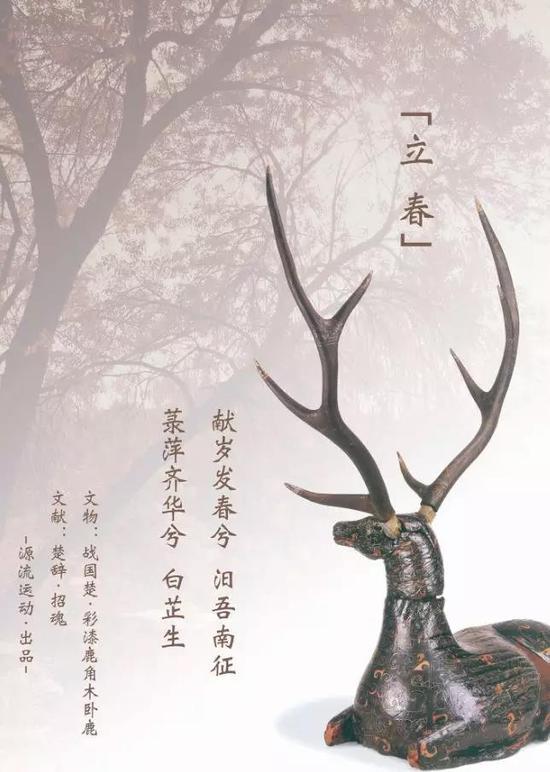

▲ 2016年发布的第一张节气图“立春”

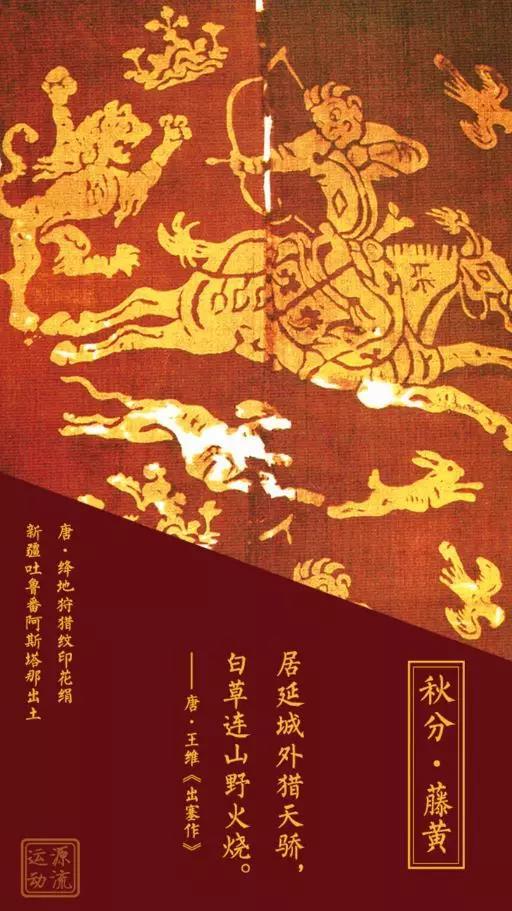

“源流运动”线上线下的所有项目均有学生参与甚至主导,旨在通过多元化的培养方式使学生加深对学科的认识,在不同的专业领域得到历练。2016年2月4日为立春,源流运动制作发布了第一张节气图,之后的每个节气都发布一张原创图片。2017年,源流又设计了第二个系列。《节气》虽是很小的项目,却承载着并不小的愿望:重拾我们与宇宙、万物的默契。每到一个节气,源流运动都会推出一张与之相关的文物图片,并配有相应的诗词。同学们为了找寻一张合适的图往往会翻阅很多图录和考古报告,从构思到成图,既锻炼了他们的艺术素养,也在无形之中增加了他们的专业知识。现在二十四节气图已经坚持了两年,在源流运动推出这一形式之后,一些公众号也推出了形式相近的图片,可以说源流运动的一些理念已经起到了引领和示范作用。

▲ 2017年“秋分”节气图

自2015年9月起,“源流运动”举办了“首届高校学生文化遗产创意设计赛”,结合大赛,北京大学赛克勒考古与艺术博物馆举办了“看见桃花源——源流·首届高校学生文化遗产创意设计赛成果展”。笔者在接受北京大学校报采访的时候说:“看见桃花源”这一展览,从策划到布展全由学生自主完成,“一方面希望展览能够体现学生自己的想法;另一方面,希望学生得到锻炼,遇到困难时自己克服。”

▲ “看见桃花源——源流•首届高校学生文化遗产创意设计赛成果展”中的产品设计一等奖作品

▲ “看见桃花源——源流•首届高校学生文化遗产创意设计赛成果展”的第三单元“还家”

眼下《国家宝藏》正在播出,这个节目改变了过去鉴宝类节目片面宣传文物的市场价格的弊端,而试图用比较生动的形式阐释文物的文化价值,编导组的努力值得肯定。这个节目在引发社会热议的同时,也有一些专业方面的不足。而另外一档栏目《假如国宝会说话》,每集用五分钟的时间介绍一件国宝,其形式便于互联网时代的传播,但是也有相当的难度。以上两档节目的推出,反映了文化遗产资源的价值正在越来越得到社会的重视,节目的不足也说明我们在这些方面的努力还有很大的提升空间,其中解决问题的一个重要举措,就是培养出复合型的专业人才,能够在准确地传达文物的文化内涵的同时,也能够懂得时尚的传播方式。北京大学考古文博学院与中央纪录片频道的编导合作,在2016年秋季开设了“考古类纪录片的制作与传播”,就是希望在这些方面做出努力,能够在不远的将来拿得出与世界同类水平比肩的节目。为此,源流运动同样希望给学生提供一个好的平台,在学习专业课程的同时,能够在不远的将来推出微视频作品。

目前,考古学科也在面临转型,在坚守考古学传统的同时,也必须考虑到考古学科发展的趋势,考虑到新时代考古教学的变化。除了源流运动,北京大学考古学院还将实验考古和虚拟仿真教学作为教学改革的内容,调动学生的学习主动性,学院积极建设教育部实验实践中心和虚拟仿真中心两个国家中心,目前已经开展了冶金考古实验研究、史前建筑实验考古研究、青花画法研究和佛教造像模拟开凿等项目,《中国文物报》的李政同志在北大开展实验考古的开始阶段就予以关注,后来《中国文物报》以《绝知此事要躬行》为题,报道了北京大学考古文博学院的实验实践课。

事业成败的关键在于人才的培养,现在考古学科的建设得到越来越多的高校重视,考古学守护的是国家的物质文化基因,考古的成果应该为更多的人所知,成为国民素质教育的一部分,这需要我们培养多方面的人才。

责任编辑:谭文娟 SN199