来源:中国美术报

(作者:赵杨)2019年,无论是在日本京都召开的国际博协大会也好,还是国际博物馆日的年度主题“作为文化中枢的博物馆:传统的未来”也好,都展现了现阶段博物馆界有关“传统与未来”的讨论与争议。的确,从今年展览带给我最大的感受,便是展览方式的迭代。

首先是展览的展陈方式、互动方式有了突破:中国国家博物馆前所未有的尝试了梵高艺术沉浸式体验,英国国家美术馆努力用岩间圣母带着参观者在一个纯数字展中探索达芬奇创作这幅杰作的过程,上海博物馆的翁氏家族旧藏绘画展用精彩的多媒体手段丰富画里画外的感知,伦敦萨奇美术馆把好莱坞式的氛围直接带进图特卡蒙展厅中,卢浮宫达芬奇特展让观众戴上VR头盔去见“真正的”吉奥康多(蒙娜丽莎)。当然,2019年最激动的互动可能要算荷兰国立博物馆,让观众可以在线全程观看《夜巡》的修复过程。

再者,2019年很多好展也更加凸显出展览立意。在达芬奇500周年纪念活动的核心“卢浮宫达芬奇作品展”上,策展人另辟蹊径,使得展览不再仅仅是一个对伟大古典绘画大师绘画精品的展现,而是将展品集合上的劣势转化我们前所未见地达芬奇作为观察者和实践者的一生。大英博物馆“特洛伊:神话与现实”特展中策展人抛开传统的特洛伊论述,展厅也不再放置木马,而是分别讲述了帕里斯、海伦、奥德修斯和阿喀琉斯等人物各自演绎下的特洛伊故事,甚而在叙述中颠覆了我们对历史人物的固有认知。

其次,2019年我们也看到很多将布展逻辑与空间各要素的流动衔接做的极好的展览,比如东京国立的颜真卿,让蜂拥而至的中国观众感慨,展览居然可以如此友好。

又到年度总结的时候,2019年展览多,好展多,割舍起来也难。按照往年的惯例,我从“展览立意/策展人思路”“布展逻辑线索与空间各要素的流动衔接”“展陈方式/互动方式”“面向专业观众和普通观众的矛盾协调”“参展文物及精品文物数量”五个方面综合挑选出2019年我喜欢的10个在中国举办,或以中国文物为主体的展览。

1

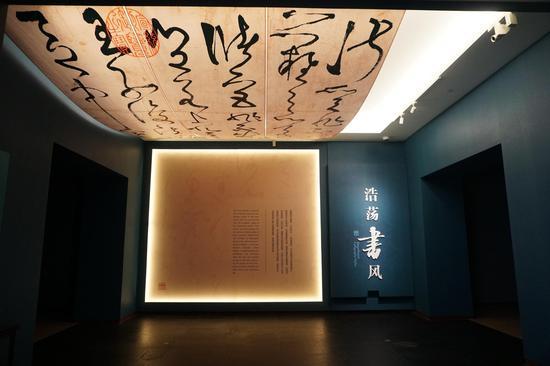

“颜真卿:超越王羲之的名笔”特展

东京国立博物馆,2019.01.16-02.24

争议声中开幕,颂歌声中落幕的“颜真卿:超越王羲之的名笔”特展, 在年初就定下了2019展览大年的基调。对比保留大唐风华的东京、奈良正仓院特展,以及唐密色彩极浓的东寺特展,颜真卿展更可视为是一个纯粹的中国展览。

东京国立博物馆继续2013年“书圣王羲之”大展的策展思路,沿着中国书法史主线前行。展览最大的亮点就是颜真卿对王羲之的“超越”,玩了多年的王羲之唐摹,这次存世的唯一没有争论的颜真卿作品,“天下第二行书”《祭姪文稿》真迹参展。

策展思路干净,展览逻辑主线和支线交融,主线连贯(每个厅一条独立支线),不仅展出名家名迹,更试图呈现书法史的面貌。展厅清爽、舒服,灯光值得国内所有博物馆学习。可以直白的说这就是唐代书法展的样本。

说文木部残卷作为第一单元的第一件展品出现,非常清晰地表明了有汉字才有书法,因此讲书法要从汉字讲起。进而用台东区立书道博物馆的殷商甲骨文开启了书体进化的秘密,展览给出了一个新的理解中国汉字的方式——中国汉字是在满足易读性、易写性、美观等要素后形成的,且各要素的平衡随着社会的发展而变化。因此,正式的书体从篆书进化为隶书,从隶书又进化为楷书。

因为唐太宗喜爱王羲之的书法,因此虞世南、欧阳询、诸遂良这三位初唐书坛巨头,都在继承王羲之书法的基础上,共同确立了唐代初年楷书的典范形态。展览第二单元用这三人的书法拓本,以及王羲之、王献之的唐摹本和初唐的其他作品,共同勾勒出初唐书法的全景。

随后,第三单元用27件颜真卿墨迹与碑帖引出主题“唐代书法,颜真卿的活跃”。这个章节强调了对忠义气节,正统价值观的维护,以及对正直豪迈,洒脱奔放的人格魅力的推崇,这在中日文化间都是可以引发高度共鸣的精神内核。张旭、怀素、颜真卿放在一起,不正是想用来说明书写中情感的重要性。

第四单元三笔三迹展现了日本学习唐代书法的痕迹,尤其是颜真卿对日本的影响。紧接着,第五单元重新评价了安史之乱后开始兴起的“宣泄情感的书风”。这种充满个性的书风被宋代士大夫们继承并进一步发展。颜真卿的书法在唐代并没有受到重视,也没有得到一个正确评价,但到了宋代,以苏轼为首的文人给了他一个全新的评价。当然,第五单元的亮点还在于重新出世的李公麟《五马图》。展览的最后一个单元讲述了宋之后根植于王羲之书法的传统书法和类似颜真卿的富有个性的书法此消彼长的过程。

这个展览结束时,我在微博写了一句话:愿早日再见到《祭侄文稿》,愿友谊地久天长。

2

“根·魂——中华文明物语”展

湖南省博物馆,2019.05.18-07.18

根·魂特展是湖南省博物馆作为2019年5·18国际博物馆日中国主会场活动的配套展。整个展览仅用30件/套文物和配套说明,就为我们勾勒出一条别具一格的中华文明轨迹,并将中华文明解构为至少四个不同的维度进行了阐释,绘画纹饰代表的中华艺术脉络,陶器玉器青铜器瓷器一脉逐渐演变的中华工艺脉络,佛像为代表的大量东西方交融文物代表中华民族融合脉络,以及中国最需要自豪的以书写为载体的中华文字脉络。

漆木器上的彩绘,马王堆丝帛上的瑰丽,翟门生围屏上的故事,再到清明上河上的社会百态,展品的选择不是按照文物的等级,而是一条按照承载材质、技术与工具、内容与对象都能有所代表的选择思路。这种没有“野心”,踏踏实实讲故事的态度,反而成就了这个展。

而从四十三年逨鼎的金文,到商鞅方升上的小篆,再到里耶秦简上的古隶,进而发展到汉代织锦上成熟的隶书铭文,之后司马金龙墓漆屏风题记上的楷书雏形,再到兰亭序的行书,最后到北平城门钥匙上现今的文字。这些文物串联在一起,就是一个中国文字发展演变的历史,也似乎同2019年年初的颜真卿特展在隔空呼应。

这个展还有很多小惊喜。比如信息量极大的展板,有效的补充了文物信息的传递,再比如不常展出的汉晋织锦最高技术的代表“金池凤”也在这个展面世了。从展览的立意、策划、完成度,布展逻辑线索与空间各要素的流动衔接,到展陈方式和灯光效果,再到面向普通观众的友好度(展览和快速通道),参展文物的质量等各方面,根·魂都是国内2019年最好的展览。

3

“回归之路——新中国成立70周年流失文物回归成果展”

中国国家博物馆,2019.09.17—11.17(延期到11.27)

改开40年展得到一致好评后,估计国博就在琢磨70年大庆特展怎么搞。成就展珠玉在前,而且这类展北京展览馆更像是主场。正好,2019年8月回到祖国的曾伯克父青铜器组器给了国博一个很好的契机,也促成了一个极好的展览。

其实回归主题国博上半年就小搞过,虎蓥、意大利回归文物等展览。如果没有70年这个时间点,这八件春秋早期曾国高等级贵族克父墓葬的青铜器估计也会做一个很不错的小展览。但在70年这个点上,回归就更好的映衬了“复兴”的含义。回归之路也是复兴之路,正是因为有了强大的祖国,这些文物才能回家,才能一点一点弥合百年侵略动荡的伤口。用25个“归来”故事,集中展示流失文物的回归之路,来说明中华民族从站起来、富起来到强起来的进程,来祝福祖国生日快乐,可说非常应景、喜庆。

这个展从实际布展来看,远没有那么从容,但这个主题,根本不需要太多装饰,不需要太多展陈设计和互动设计,灯光好不好也不重要了,玻璃有没有反光也能克服,维持好秩序,简单说清楚背后的故事就已经足够了。

展览入门处就是大型喷绘的圆明园海晏堂十二生肖喷泉遗迹,凸显出1860年英法联军的劫掠开始了中国文物流失的历史。而背景前面的兽首,牛首、虎首、猴首的国企竞拍,猪首的华商捐赠,鼠首、兔首的外国友人返还,到特展闭幕前的马首的回归,圆明园兽首从星散到重聚,辗转走过的也正是一条中国流失文物回归之路。

展厅第一部分里面前期晋王珣伯远帖、唐韩滉五牛图,后期五代董源潇湘图、宋徽宗祥龙石图等历代书画珍品,加上展柜中1951年11月周恩来总理关于同意购回中秋帖及伯远帖给马叙伦、王冶秋、马衡等的函,让观众重温了党和政府抢救重要国宝的传奇。王处直墓武士浮雕石刻的回归,则是我国首次成功叫停国际流失文物商业拍卖,显示着国际社会对中国流失文物追索工作日益深入的理解与支持。这次也是这一对富有传奇性的浮雕武士首次合璧展出。

文物承载国运,牵连民心。每一次文物回归,都在凝聚着民心,激昂着力量,擂响中华民族走向复兴的鼓点。就像第三部分的名字一样,协和万邦、四海归心。从这个角度上讲,国博70年展的策划立意满分。

4

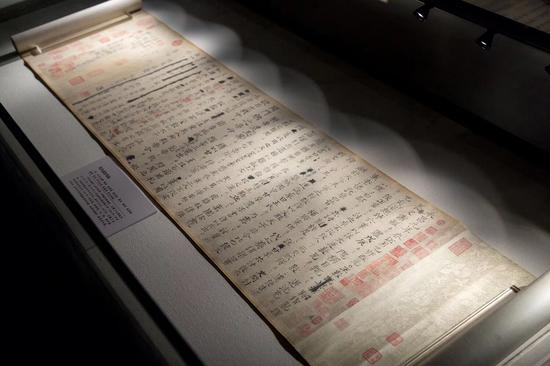

“中华传统文化典籍保护传承大展”

国家典籍博物馆,2019.09.07—2020年初

“中华传统文化典籍保护传承大展”展陈内容极其磅礴,是一个参观起来极其辛苦的展,也可能是2019年最需要讲解的展览。展览以新中国成立以来各相关单位在中华典籍传承方面所付出的努力和成果为展览立意,给70周年大庆添彩,这是一个很不错的点。

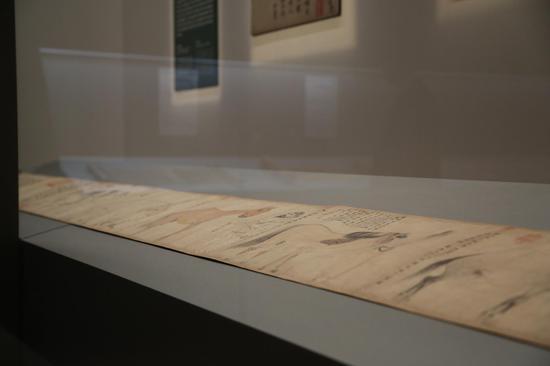

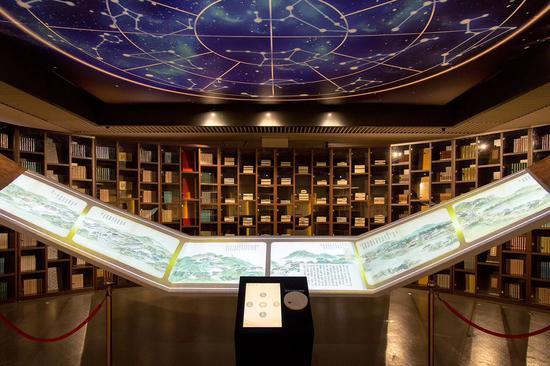

核心展厅“国宝吉光”以经史子集四大部类为线索,全面勾勒了中华文明在思想、科技和文学等领域的传承。展品大量使用宋版书,且大部分为入选国家珍贵古籍名录的珍品,可能是一次性展示中华传统文化百部经典原本最多的展览。同时为纪念司马光、曾巩诞辰一千年,展厅内展出司马光《资治通鉴》残稿。

展览的精彩在于除了“书”作为主角外,也讲述了一群为延续中华文脉做出卓越贡献的藏书家。汇集了傅增湘、郑振铎、周叔弢等藏书家捐赠国家图书馆的珍贵古籍在内的第二单元,其实就是致敬那些为保护和传承我国古代典籍文化做出贡献的历代藏书家,展示他们爱书、护书、捐书的爱国精神,以及新中国成立后,在政府主导下全民共同参与古籍保护的成果。

第三展厅展示“中华古籍保护计划”实施以来的成果。舆图的出现极其引人注目,这里首次集中展出了反映我国水利地貌的《八省运河泉源水利情形图》(大运河舆图)、《河防一览图》(黄河舆图)以及《长江名胜图》(长江舆图)。第四展厅“交流互鉴”,通过少数民族文字珍贵古籍、西文善本古籍,展现文明间的碰撞升华。

展览的冲击力极强,而且对大多数观众来说,吃力感也极强。因此,很多人都把展退回到欣赏珍贵罕见的古籍善本,利用丰富新鲜的科技互动手段来更好的欣赏古籍,共同营造出“让古籍活起来”的效果。有些时候,参展精品文物数量足够大的时候,展陈、动线都不重要了,因为很明显一两次是看不完这个展的。

5

“与天久长——周秦汉唐文化与艺术特展”

清华大学艺术博物馆,2019.09.10-12.17

清华大学和陕西省联手打造的新中国成立70周年献礼展,是一场“无法复制的展览。在2019年各省博“通史展”进京献礼大潮中(青海、甘肃、新疆、陕西、浙江),这个展无疑是最轰动的。我们从小便熟知的陕西范围内出土的国宝,几乎无一缺席,甚至连2019年的新近考古热门话题石峁遗址也没有缺席。

策展人谈晟广对这场展览的期待不仅仅限于一场文物精品展,而是试图打造一个以强大的文物展出阵容为基础的学术性展览。展览主线在编年体介绍陕西文化发展史的同时,还试图以物类为线索打造多条艺术门类不断演变发展的隐线。想的太多就导致要表达的太多,进而出现展题模糊、展品零乱、说明过量,加上部分展品与展览相关主题关联较弱,灯光问题、展台设计不便等问题,结果导致整个展览有一种粗糙感和碎片感。

当然,这次特展将陕西省三十多个馆精品文物置于一堂,确实实属不易。如果仅抱着深入欣赏陕西古代艺术之美的目的,之前提到的缺陷也的确瑕不掩瑜。

6

“丝绸之路上的文化交流:吐蕃时期艺术珍品展”

敦煌研究院陈列馆,2019.07.02-10.22

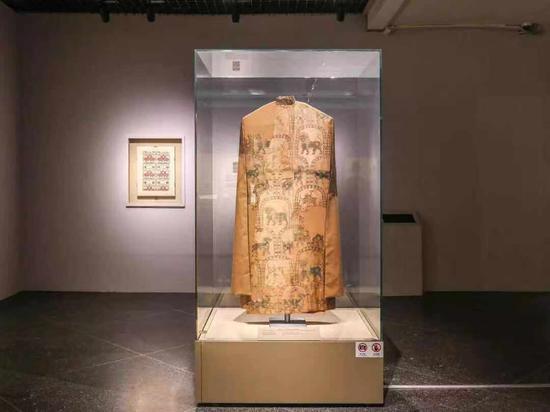

看完这个展,才发现我们刻板印象中落后封闭的吐蕃王朝,曾与世界各地有着如此广泛的联系。通过多条联络唐王朝、中亚、南亚等各地区的国际通道,吐蕃“拿来主义”般引入、吸纳了大量来自大唐、尼婆罗(今尼泊尔)、印度、波斯萨珊、粟特的艺术品和制作工艺。这次吐蕃大展,期待一窥湮灭于历史风尘之下、曾经与大唐、阿拉伯三足鼎立的王朝的缩影。

这次展览的第三-六部分通过 “吐蕃贵族盛装”、“贵族营地:丝绸和金器装饰的帐篷”、“贵族飨宴”、“贵族狩猎”四部分来描述考古发现的7-9世纪的吐蕃时期,并与已知的大唐(如懿德太子墓文物)、萨珊器物进行对比,以期比较出我们不熟悉的吐蕃。展览基本上都是用文物说话,因为吐蕃的信息量太少,太多未知,所以大家会感兴趣,自然对展陈没有太高要求。展览中最亮眼的有3件/套文物,虽比不上禁出文物,但即使在国内,也应为省级博物馆的镇馆之宝级别。

左挂锦来自普兹利克,右挂锦来自阿贝格的两大幅主要用于装饰吐蕃贵族的营帐的团窠对鹿纹大幅挂锦,几乎代表了7世纪中期至8世纪丝绸之路沿线织造工艺的最高水平,似为蜀锦,应是从南诏进入吐蕃,但图案大概率是吐蕃或萨珊定制。除去正仓院,秒杀其他出土同时期丝织品。而把故宫青釉龙柄凤首壶和李贤墓胡瓶作为背景的普利兹克基金会收藏的金胡瓶,是已知同类器具中最大的一种,外形华丽精美,饰有凤鸟纹、鸳鸯纹、狮纹、羊纹和有翼独角兽纹等大唐萨珊兼有的图案,可能这就是吐蕃的风貌。普利兹克基金会收藏的出土于西藏的马具包括一套鎏金马鞍、马具上的若干金属饰件,共81件,是迄今为止所见的吐蕃文物中保存最为完整的一套马具。该马具有保存较完整的前桥和后桥鎏金包片, 均呈拱桥形。由于鞍体可能也为木质, 所以出土时已完全腐朽, 仅余前后桥的金属包片。马首的鎏金叶形饰片, 上面饰有对狮等动物纹样,虽标为粟特或吐蕃,但与唐代“杏叶 ”类似。(孙机先生提及的卢芹斋旧藏铜杏叶)。

这次展览的两个合作方都是不常出来参展的。对于主办方之一普利兹克艺术合作基金会来说,是他们首次举办的国际大展。另一个瑞士阿贝格基金会是世界著名的纺织品文物收藏机构,其藏品以丝绸之路沿线纺织品为主,兼顾与其纺织藏品展示研究相关的雕塑、青铜器、玻璃器等艺术品。这次参展的绣宝座上带皇冠的国王形象纹饰织锦、金饰片、团窠鸳鸯纹金饰件、团窠对雉纹马鞍鞯,都是难得的丝路精品。

与吐蕃展同期,中国丝绸博物馆做了“丝路岁月——大时代下的小人物”丝绸之路申遗成功5周年的特展,选择了一个独特的视角:丝路上的人——13个时代不同、民族不同、身份不同、人生经历不同的人物所遗留下来的“小故事”,重塑活跃在丝绸之路上的真实状态。立意很赞,但表达出来是另外的感觉了。不过有著名的巴泽雷克墓地和诺因乌拉墓地出土文物加持,也算是年度现象级展览了。

7

先驱之路:留法艺术家与中国现代美术(1911-1949)

中央美术学院美术馆,2019.01.12-03.03

中央美术学院迈向第二个百年的开年大展选择了留法艺术家这一群体。这个群体既对中国近现代美术的发展产生了决定性影响,又是中国美术教育的开拓者和奠基人。留法艺术家与毕业于美国的中国建筑师一道在20世纪上半叶合力促成了中国艺术体系的现代性转换。

展览的主线是的两条不同的艺术路径探索,一是学院派的古典主义和写实主义的现代性诉求,一是接近于西方早年的现代主义诸画派的现代性诉求,包括印象派、野兽派、立体主义等。这两条艺术路径对应着那个时代的艺术家在面对中西方文化碰撞交融之时的艺术选择,而他们的选择也影响了此后中国艺术的发展之路。展览回避了历史的争论,也不再仅局限于宗派的概念,因为他们殊途同归,共同推动了20世纪中国美术基本面貌的形成与发展。

展览的隐线是当时的留法艺术生在巴黎常书鸿寓所成立的“中国留法艺术学会”,以及作为民族主义的一部分,这批留法艺术家所牵涉到的价值、信仰、社会、政治的选择。没有回避,没有拔高,很真实,也很感人。展览用了一种很讨巧的方式,根据他们留学法国的大致时间展开了叙述线索,回避了既有的熟悉程度,也很自然的加入了几位已经不为人知的留法艺术家,使得描述更加连贯,整体性更加完整。

8

“灼烁重现:十五世纪中期景德镇瓷器大展”

上海博物馆,2019.05.28-09.01

正统、景泰、天顺二帝三朝的28年时间,官窑瓷器由于不书年款导致面貌模糊不清,且瓷器工艺陷于衰退,中国陶瓷史上称其为“空白期”或“黑暗期”。故宫浅尝截止的开启了空白期瓷器的展览,2019年上博更上层楼用一个特展全面揭开长期笼罩在“空白期”瓷器上的神秘面纱——所谓“空白期”,并非完全空白,其时的官窑烧造有一定规模,产品也有较高的水平。

展览用传世官窑瓷器、明御器厂出土器物和标本共同揭示空白期的样貌,并用连续性的对瓷器纹样、装饰等进行了对比。进入展厅,以正统六年青花云龙纹大缸为官窑代表,佐以大量的海水纹装饰的正统官窑瓷器,让大家首先就建立了空白期不空白的直观;再用2014年出土的相关地层瓷器标本实证,加以绣墩、瓷枕等明代新出现的类型,结合与宣德成化器物的对比来揭示工艺技术的演变其实是连续性的,为空白期不空白做好说明;接着推动我们思考海怪瑞兽纹饰的特殊寓意来帮助观众建立空白期的独特性风格印象。除了官窑,展览还用各地分封藩王的相关瓷器以及民窑瓷器补充“穷尽”空白期的全貌。

这个展览展示性、学术性都俱佳。故宫博物院举办的相关展览主要侧重于官窑瓷器;香港中文大学则侧重于2014年景德镇珠山御窑厂考古,上博这个展胜在全貌、全面、系统,展览介绍也对比另两个要通俗,是一个对普通观众、专业观众都极友好的展览。

9

“千山共色——丝绸之路文明特展”

北京大学赛克勒考古与艺术博物馆,2019.11.01-2020.02.28

这是一个带有北京大学考古文博学院陈凌教授鲜明策展风格的展览。以天山为关键词,以新疆与丝绸之路历史进程为线索,三个章节,结构化的展开。“联雪隐天山”关注新疆的桥梁作用;“影丽天山雪”关注汉代“西域三十六国”的形成以及草原游牧和绿洲地带两个文化圈的差异;“明月出天山”关注新疆从设西域都护统开始正式纳入中国版图。每个章节都有5件左右核心展品,加上5件有特色的展品,整体展现清晰,深度适中。线下的讲座、公众号也配套进行了一些展览文物的深度挖掘,比如小河公主,比如营盘男子,比如三国志吴书,效果很不错。

我看完第一遍最大的感受就是:未来5-10年可能会出现一大批类似的展览。30分钟/120分钟展线参观设计(普通观众/专业观众),核心文物数量15件左右,文物总数量在60件,三部曲叙事,好学好复制。就连用核心文物倒计时来调胃口的方式也都方便借鉴。美中不足的其实这个展第一、二章节的展品应该作为清华大学阿富汗展的第五展厅出现,如果那样,可能那个送别阿富汗的展的最后就不仅仅只有情怀了。

10

“大美亚细亚——亚洲文明展”

中国国家博物馆,2019.06.28-09.08

配合大会的展难做,尤其是在上一个配合大会的展被广泛批评20天后再做一个配套展,更难做。大美亚细亚就是在这样的背景下交出的答卷。大美亚细亚建立了两条主线“多元文明并置”“古今文明相通”。古代中国的部分感觉又拿起了2008年中国科技馆新馆“奇迹天工”特展的展陈逻辑,用几件展品一个小主题来策展。感谢各地博物馆的配合,有三分之一的文物都是不常“出差”的文物,这个区域可以看得有滋有味。“礼制与思想”在好的讲解员配合下会出彩,但“经济与社会”略乱,感觉是过于照顾将各地博物馆的文物自我集中。古代中国部分的亮点是一排精品展柜:我们比较少有机会用四面柜来看陕历博的舞马衔杯纹仿皮囊式银壶,湖北省博的青花四爱图梅瓶的灯光也是多年来最佳。能看出国博的努力,对精品展示更加得心应手了。这个部分一个小遗憾是,国博的工作人员显然对曾侯乙尊盘不熟悉(或者太熟悉),两段铭文一个被压,一个被放置于背面。

国博2019年好展尤其多,“丝路孔道”甘肃展、“万里同凤”新疆展这两个搬空省博常设就不说了,甘肃展其实在任何一年都可以进入前十。今年国博最大的惊喜其实是“和合共生—临漳邺城佛造像展”,与年底的国博刘家洼特展一道再次证明国博做考古展是得心应手的。邺城佛像特展陈列展示造像主要出自2012年河北临漳北吴庄佛造像埋藏坑,是这批佛造像修复、保护工作的阶段性成果展示,也是邺城遗址考古的首次系统性展示。展线极其干净,从造像材质和造像题记两个方面介绍邺城佛造像开篇,进而梳理不同时代邺城地区佛造像地域特征显著的特点,把龙树背屏及“思惟菩萨像”两个邺城特征讲的极其清楚,最后再提炼邺城造像之美的艺术性。介绍-梳理-提炼,加上展览的补充展板讲解清楚,造就了极强的阅读感。展厅的灯光、动线设计也极为舒适,如同“对话”般的观展体验。

2019年其实可以提名前十的展还很多,比如故宫博物院“万紫千红—中国古代花木题材文物特展”,故宫以其自身庞大的书画收藏资源,促成了一场以花木题材为主的文物精品展,并搭配相关瓷器、漆器、织物和图书等,以清晰脉络看到花木画的发展和传承演变过程,整个展中规中矩,也是年度大展级别的打造。

再比如吉林博物院“长白遗珠—吉林省博物院藏古代书画精品展”,在张伯驹厅举办的这个特展展示了吉林省博物院号称全国前五的书画收藏家底。这次的核心展品苏轼《洞庭春色。中山松醪二赋(卷)》书法作于1094年,为苏轼传世墨迹中字数最多者。该卷曾于2018年12月上海博物馆的“董其昌大展”上半卷亮相10余天,此次是我记忆中第一次打开全卷。“洞庭春色”和“中山松醪”均为酒名,全文比寒食帖要平和很多,但仍然豪放畅达,沉雄劲健。光此卷出就是一个不得不看的特展了,更何况还有经郭沫若先生考证为金代画家张瑀所作的《文姬归汉图》,赵孟頫念亡妻的《种松帖》,张渥《临李公麟九歌图卷》。

2019年首都博物馆“锦绣中华—古代丝织品文化展”与敦煌吐蕃、丝路小故事遥相呼应。定位通史系列的展览,“中华系列”的第二展,讲述中国织绣印染历史及其文化,在民族融合、内外交流中,织绣工艺审美上的交流、突变、融合、创新,形成中国织绣的风格。立论极大,加剧了展览的难度。展厅最后的汉代 “望四海贵富寿为国庆”锦很讨喜,呼应了展览所在的国庆节70大庆。当然其实今年首博的各个展览中,我更喜欢青海特展。

2019年也是辽博井喷的一年,年初“传移模写——中国古代经典绘画摹本展”通过择选部分宋、明画作原件与当代名家摹本对照展出的方式给了足够的惊喜;年底的“又见大唐”其实可以做的更好,“又见红山”完全就是低期望下的惊喜了。这个以红山文化为视角的专题展览,不仅仅物理上集中进行红山文化精品文物专题展示,同时还将近年辽西地区文明化进程研究工作成果用通俗易懂的进行了知识普及,处处可以体现出用心。

2019年新开的常设,徐州、二里头、山西青铜器都各有特色,非常值得专程前往。2019年的考古展也不少,最具特色的是郑州博物馆的70年特展。自1990年开始的全国十大考古新发现评选活动,河南入选的项目总数达到45项,比排名第二的陕西省(21项)和排名第三的浙江省(20项)加起来还要多。因此一个汇聚安阳殷墟、郑州商城遗址、偃师二里头遗址、舞阳贾湖遗址、汉魏洛阳城遗址、新郑韩故城遗址等早年重大考古项目文物,以及近年来的灵井许昌人旧石器遗址、栾川孙家洞遗址、郑州东赵遗址、荥阳娘娘寨遗址、安阳西高穴曹操高陵、新郑胡庄韩王陵等考古遗址项目文物的展览,就要不要苛求展览逻辑、展陈设计了。致敬包括史语所在内的考古先哲的环节很感人。另外,特展居然展出了真的“栾川人”化石,不知道是不是2000年以来第一次国内博物馆展真“人”化石。

责任编辑:谭文娟 SN199