来源:长沙博物馆

辞旧岁玉兔载誉返天宇

迎新春金龙携福降人间

龙,自古即为中华民族的象征,中国人以龙为祖,唯龙是尊。作为神话传说中虚构的神异动物,龙体长威严,上天入水,兴云降雨,以神秘、刚健、智慧、尊贵的形象存在于每一个中国人的心中,成为吉祥通天的化身。

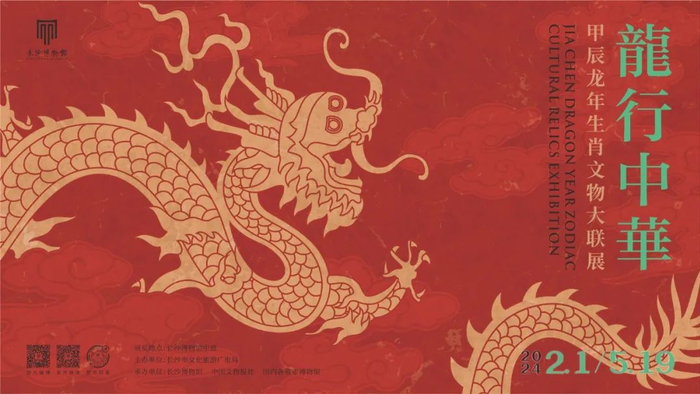

2024年恰逢中国传统农历龙年,中国文物报社领衔国内60余家博物馆联合举办的“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”于2月1日在我馆中庭开幕。展览中,我们把各式各样的龙召唤进了博物馆,快来找一找吧。

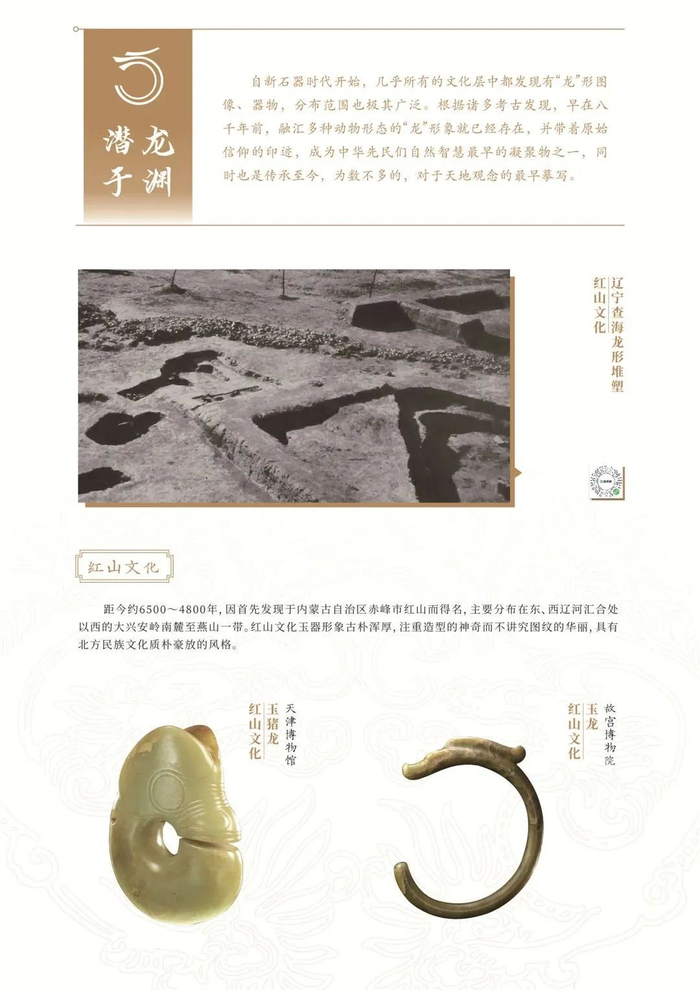

早期的龙

中国目前发现的最早龙形象,可以追溯到约8千年前的红山文化。悠悠岁月流转,龙形象得到不断丰富与完善,直至两宋,逐渐定型,同时被人们赋予了更为丰富的文化内涵。从龙形象演变过程中,我们可以窥见中华文明的神秘起源,也能了解到中华文化悠久的发展历程。

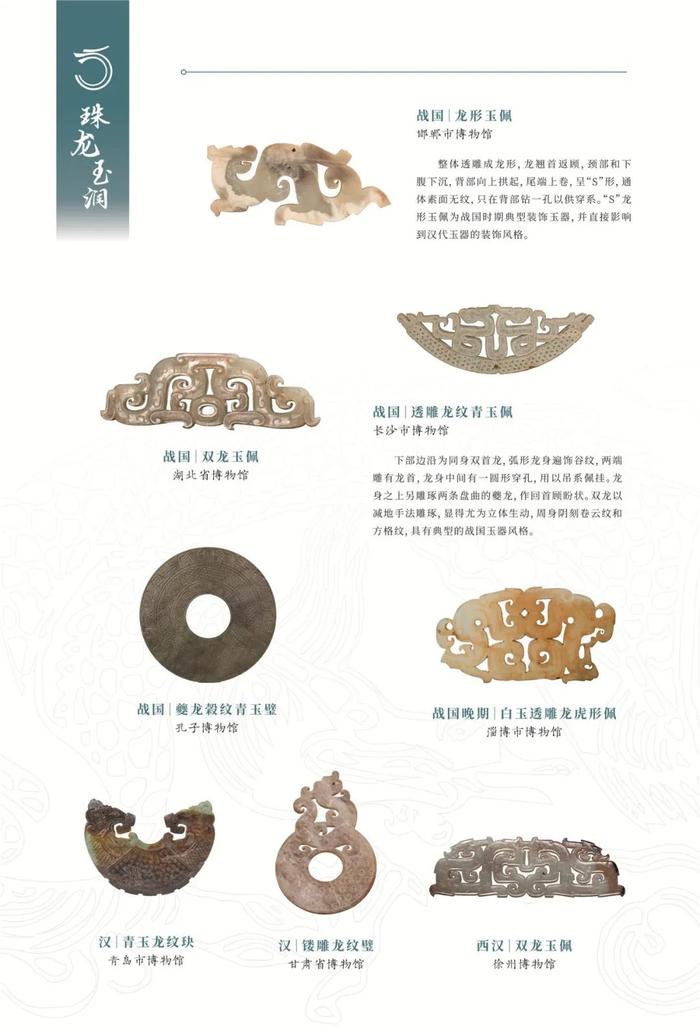

玉器中的龙

中国人把玉视作天地精气的结晶,从而赋予了玉不同寻常的象征意义,故《说文解字》云:“玉,石之美,有五德。”随着生产力的发展、玉石加工技术的进步,龙图腾崇拜自然而然地同玉器加工相结合,从而产生了早期的玉龙,并在后世作为主要装饰用品,受到历朝历代人们的喜爱。

礼器中的龙

“国之大事,在祀与戎”,祭祀与战争,在中国传统社会中占据有重要的地位。作为沟通天地的媒介,中国人将龙融入礼器之中,希望借此上达天听,得到神灵与祖先的庇佑。龙又是鳞虫之长,代表着勇敢、威严,因此人们常常将其装饰在兵器、军旗之上,从而更显得威严庄重,达到震慑敌人的目的。

服饰上的龙

龙纹是我国千百年来最受人们青睐的服装纹饰之一。《后汉书·舆服下》记载:“黄帝尧舜垂衣裳而天下治,上衣玄,下裳黄。日月星辰,山龙华虫,作绘;宗彝,藻火粉米,黼黻,絺绣。以五采章施于五色作服。”表明了包含龙纹在内的十二章纹很早就作为帝王服饰标志绘制在冕服上,其中又以团龙纹最为常见,少者胸背各用一团,多者遍布全身,寓意团结、统一、圆满与和谐。

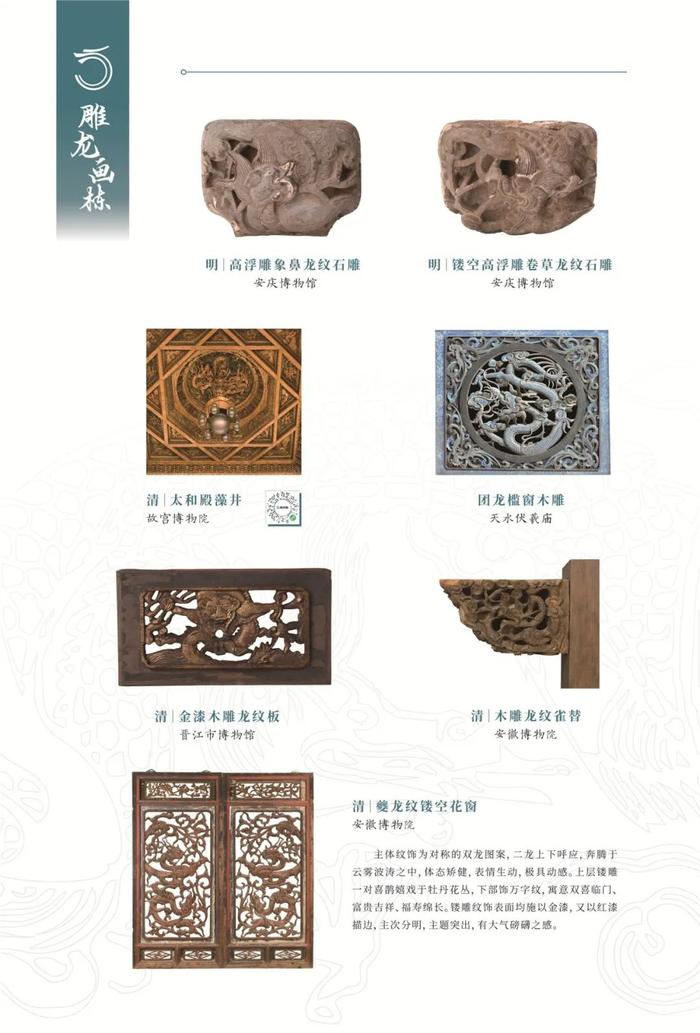

建筑装饰中的龙

中国古人恪守天人合一、阴阳平衡、五行生克的风水理论,与中国营造学、中国造园学共同构成了中国古代建筑理论的三大支柱。风水中龙脉对人心理的影响,导致龙在建筑装饰乃至墓葬装饰中的普遍应用,通常采用石雕、木雕、窑冶、彩绘、雕錾、铸造等方法制作,成为中国建筑装饰艺术中不可多得的瑰宝。

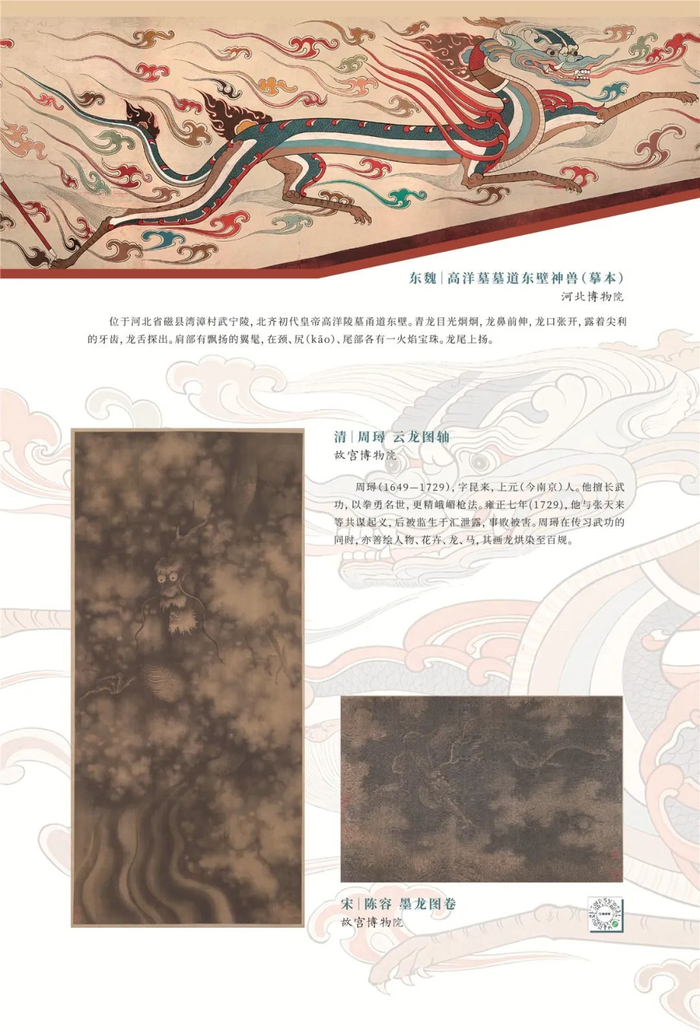

绘画作品中的龙

龙在绘画作品中也经常出现,北宋美术理论家郭若虚的《图画见闻志》总结了“三停九似”的画龙理论。三停即说在画龙时,龙首至前肢、前肢至腰、腰至尾三部分长度相等。九似即角似鹿、头似驼、眼似兔、项似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、身似牛,这些标准一起构成了后世画龙的规范。

民俗文化中的龙

在神话传说中,盘古成龙相,伏羲为龙种,黄帝黄龙体……以此构成了普天下所有中华儿女都称自己是龙的传人的“人文根据”。在数千年的文明历程中,对于龙的崇拜与农耕社会的发展相辅相成,渗透到中华民族文化、习俗的方方面面,成为中国诸多民族的重要图腾。人们划龙舟、祈龙雨、舞龙灯……以此祈求一年的风调雨顺;年画、剪纸、刺绣,亦可随处看到龙的形象。

龙跃凤鸣

与龙同时或稍晚,凤鸟成为中华文明的另一重要图腾。龙是万物之长,龙纹被视为封建社会规格最高的纹样,代表着权威和主权;凤是百鸟之王,是天下太平的象征,后期发展为皇室贵族女性专用的纹样。两者相互对应、配合、补充,以至融合,广泛渗入到后世的工艺美术、建筑名胜、服饰等各个方面,共同构成中华民族纹饰中最具有代表性的形象符号。

除以上文物图片外,正在我馆火热展出的“湘江北去·中流击水——长沙历史文化陈列”“融合之路——拓跋鲜卑迁徙与发展历程”“晋国霸业——山西出土两周文物精华展”也有不少龙文物在展,小伙伴们,快来长沙博物馆开启你的寻龙之旅吧。展览还会配套推出幼儿手摇舞龙DIY资源包,邀请宝宝们一起动起手来,其乐“龙龙”。

最后恭祝大家新春愉快、阖家欢乐、万事如意!